品質管理は建物が完成し、お引き渡し後も

ずっとお客さまに安心を

提供し続けるためにあります。

品質は毎日の積み重ね。一つひとつの行動、

そして判断がその建物の

未来を左右します。

責任を持ち、最後まで品質を管理し

続けることを深く胸に刻み込んでいます。

過去の積み重ねが今日の品質となる。

この考えで私たちは

品質管理に取り組んでいます。

立地、建物、構造、素材など

住まいを構成する要素に加え、

施工会社に求められる基本を大切にしながら

確かな品質の建物を造る。

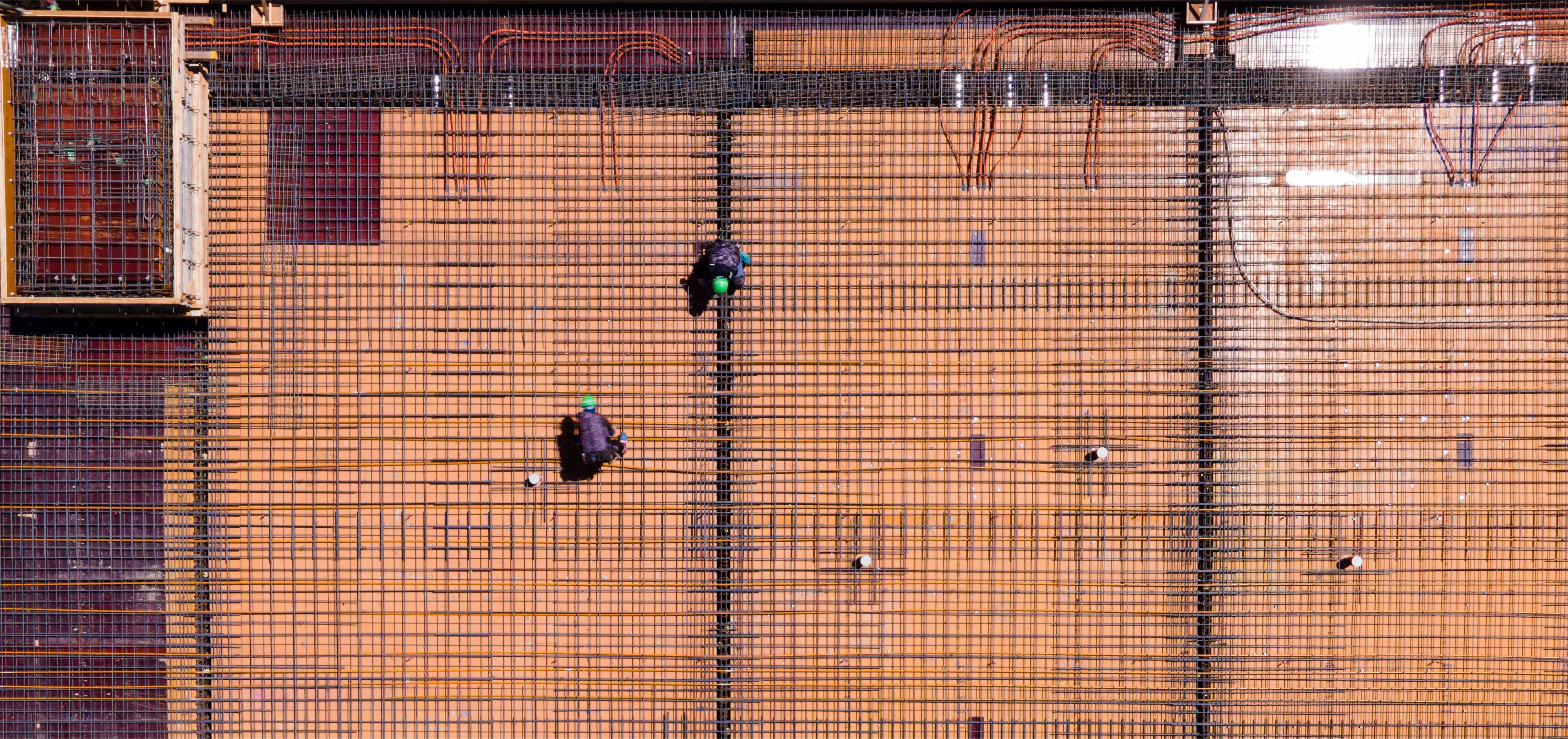

例えば、鉄筋コンクリート工事であれば、

「建築工事標準仕様書(JASS5)」や

「鉄筋コンクリート造配筋指針」に

基づいて厳格に実施。

マンションに特化して蓄えた

自社規準を反映した設計図および、

その適用図書に基づく自社一貫体制の

確かな実績と、大手デベロッパーとの

共同事業や請負工事の豊富な

経験・知識で、住まう人に

安心の暮らしを提供します。

住まいのすべてに責任を持つために、

全工程にわたって細やかな

品質計画と幾重もの検査を実施。

全てのサーパスマンションで

変わらぬ確かな品質を生み出しています。

*実査/株式会社穴吹工務店の品質管理部では、お客さまの視点に立ち、お客さまにとって最適な品質を追求するため、独自の目線で検査と指導を実施しています。

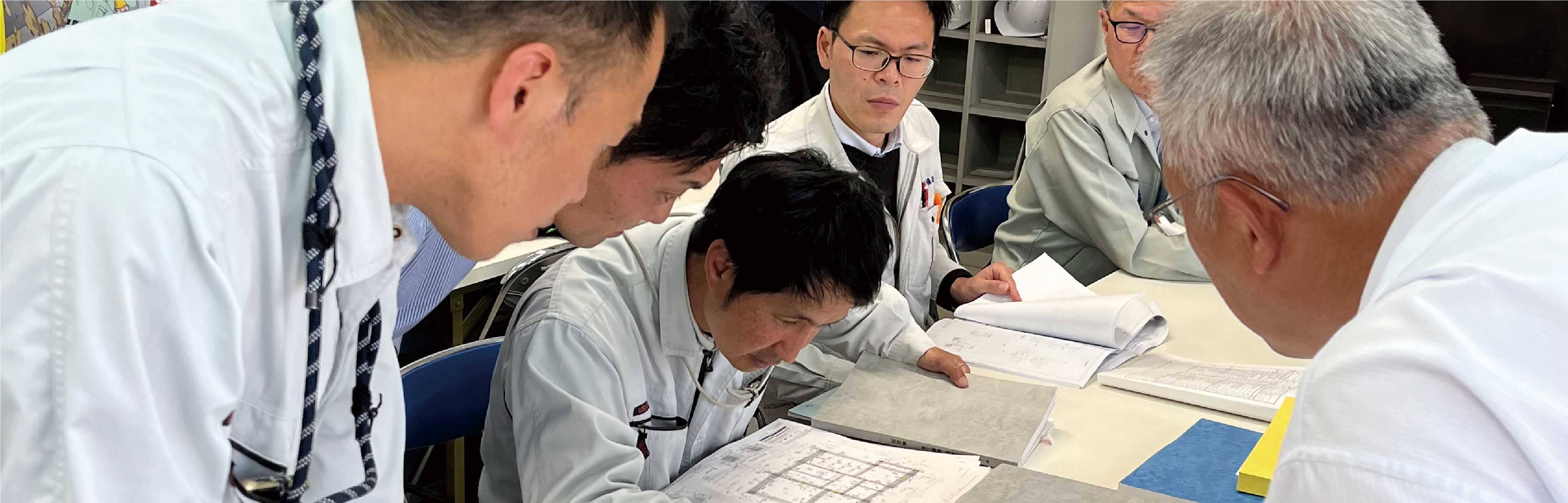

品質はもとより工程や安全管理について、

緻密な打ち合わせを実施。

より確かで効率的かつ安全な

施工計画・施工方法について検討を重ね、

確かな品質を追求します。

工事を始める前に、工程・品質・安全管理について工事全体を見通し、より確かで効率的かつ安全に品質を確保するための施工方法を検討し、実際の施工に備えます。

鉄筋工事開始前に、実際に鉄筋工事を施工する現地の鉄筋工事協力会社の方々と設計監理者、品質管理室、施工管理者*が作業所事務所に集まり、鉄筋の加工・組み立てに関する詳細な打合せを実施します。設計要求品質をクリアするための手順や納まりについて話し合い、共通認識を持って工事に臨みます。

設備工事の着工前に現地の電気・設備工事協力会社、設計監理者、設備管理担当者、施工管理者*が作業所事務所に集まり、図面や仕様を基に細部に至るまで施工品質確保に向けた打合せを入念に実施します。

*施工管理者とは国家資格である「建築施工管理技士」を保有し、作業所を指揮監督して工事全体を管理する者のこと。

確かな品質のコンクリートを創出するために

独自の厳しい検査基準を設定。

徹底したコンクリートの品質管理は、

サーパスマンション

ならではのこだわりです。

工場選定から打設までを一元管理してコンクリート品質を確保

躯体工事の「要」となるコンクリートについては、工場選定から打設までを一元管理。

コンクリートに調合する砂や砂利、砕石など骨材の産地や粒形にまでこだわっています。

採取骨材はふるい分け試験や比重吸水試験、微粒分量試験などを行い、試験値と相違がないか確認します。

工場選定後に指定の配合でコンクリートの試験練りを実施。計画通りの品質を満たしているかを確認します。

協力会社の方を集めて、良質なコンクリート構造物を造るための検討、意見交換、周知を行います。

打設前に受入検査を実施。独自の単位水量推定試験や洗い試験により使用骨材の確認を行います。

全現場打設立会とリモート確認によって打設手順や締固め要領など、現場担当者にリアルタイムで助言します。

施工工程の一つひとつに

緻密な視線を注ぎながら、

妥協のない厳しい検査を実施。

スペシャリストによる幾重にも

積み重ねた検査により、

隅々までの安心を追求しています。

最初に施工する杭を試験杭とし、設計監理者、施工者品質管理部門*立会いのもと、設計図書通りに施工されていることを確認します。杭が支持層に到達していることの確認や、場所打ち杭では鉄筋材料や配筋状態についても確認します。

基礎から最上階まで、コンクリートを打設する前に対象範囲毎の配筋検査を実施します。 配筋検査には、 設備スリーブや型枠の検査も含まれます。設計監理者や施工者品質管理部門はもとより、要所では住宅性能評価機関や確認検査機関による検査も実施します。

構造スリットや誘発目地が計画通りに設置されているか、コンクリートの出来形はどうかなど、躯体工事の検査に始まり、内・外装工事、設備工事のすべてにわたって繰り返し設計監理者、施工者品質管理部門で検査します。工程の節目では、住宅性能評価機関や確認検査機関、所轄消防署による検査も行います。

事業所、設計者、設計監理者、施工者品質管理部門、施工者それぞれの立場で設計図書やパンフレット、契約書通りに施工されていることを確認します。お客さまに安心して末永くお住みいただけるよう、何度も繰り返し検査します。

*施工者品質管理部門とは、株式会社穴吹工務店建設本部に所属する品質管理部、工事部のこと。

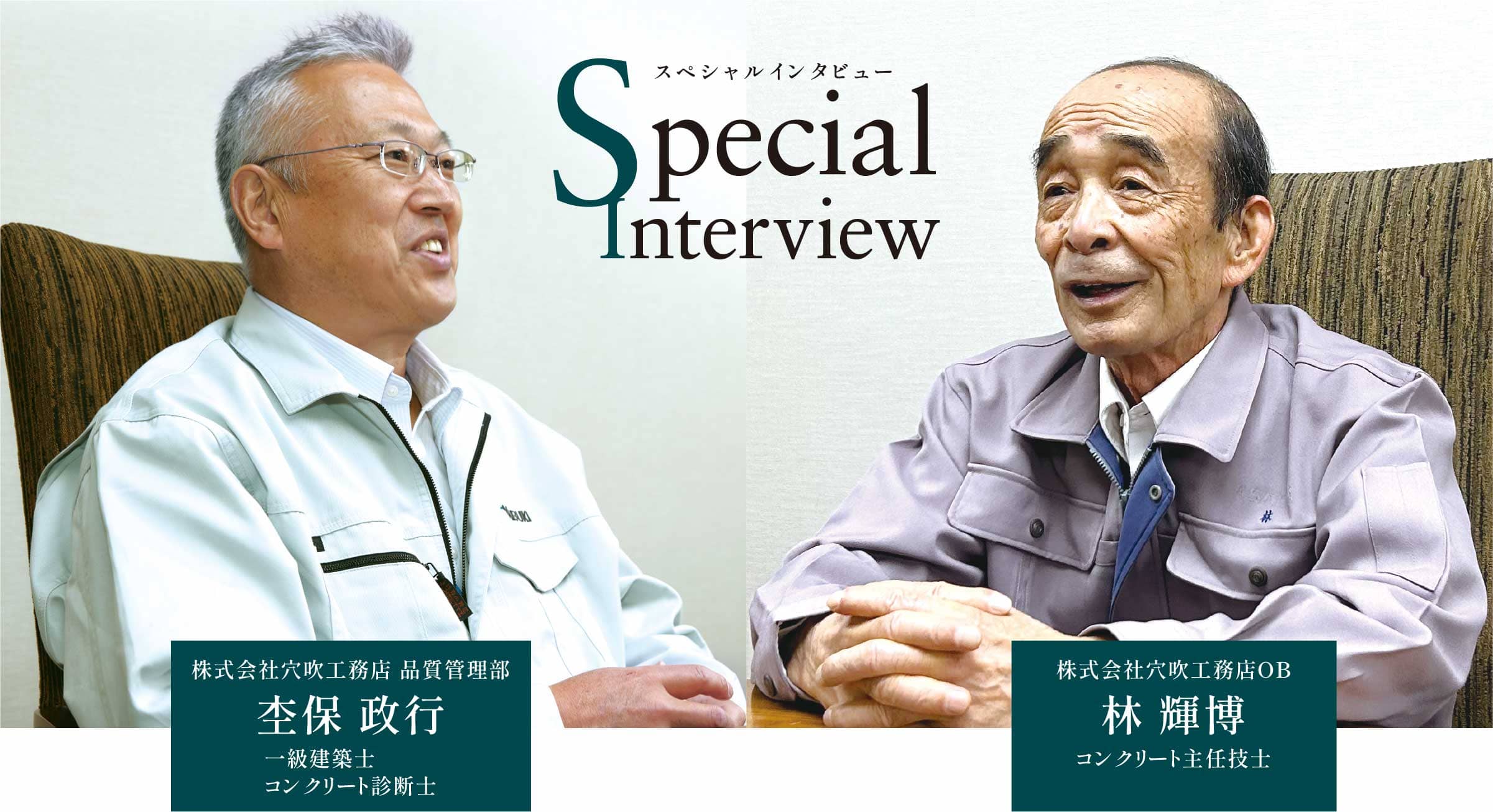

杢保:確か入社3年目だったと思いますが、現場で施工管理を担当してた頃に工事課勉強会で講師を務められていたのが林さんでした。その時に「生コンは赤ちゃんと同じと思って丁寧に扱ってください」と言われていたのが今でも印象に残っています。

林:あの当時は系列生コン工場の工場長をしていた時でした。生コン管理の大切さを教える例として赤ちゃんを引き合いに出しました。

まだ固まっていない状態の生コンは赤ちゃんと同じで、大切に、そして丁寧に扱ってあげないと取り返しがつかなくなる。打設や養生の仕方が悪ければその後のコンクリートの耐久性にまで影響します。大事に丁寧に立派なコンクリートに育てましょう!と。

杢保:私が研究開発部に異動となった後も林さんとの関わりは多かったですね。 当時は会社をあげてコンクリートの品質管理に取り組もうとしていた時期で、我々が教える側になるために配合計算やふるい分け試験、試験練りに至っては骨材の準備方法から教えていただきました。また、これまで経験されてきたことなどいろいろ教わりました。

林:生コンはJIS認証を取得した工場で製造・出荷されるのですべて同じ品質と思われがちですが、実は配合する材料(骨材)や、その割合によって打設のしやすさであったり、建物の耐久性にも影響が出るんですよね。その辺を理解してもらいたくて教えていました。

杢保:ちょうど30年ぐらい前からですかね。全国の生コン工場の工場調査を行うようになったのは。実際に工場に出向いて骨材ヤードから、練り混ぜる寸前の骨材を採取したり、生コン工場の試験室の方と当社の施工現場に出荷していただく生コンについて話し合い、お互いに共通認識を持つことの大事さを教わりましたね。

林:生コン工場はお客さま(ゼネコン)との信頼関係を大切にします。穴吹工務店が求める生コンの理想像を伝え、話し合うことで良い方向に向かうと思います。信頼できる生コン工場とタッグを組んで良いコンクリートにしましょう。

杢保:生コン工場から持ち帰った骨材の試験を行ってもらっていますが、最近の傾向はありますか。

林:最近というか、前からですが、加工した骨材が増えてますね。砂利表記のものは、半分ぐらい割れたものが混ざっていることがあります。

杢保:だんだんと天然骨材(川砂や海砂、砂利)が規制で採取できなくなって、砕石や砕砂に置き換わってきているのは年々感じています。

林:砕石は岩種によっては薄く割れたり角張ったりすることがあり、これらの割合が多いと生コンに悪影響が出ます。数値だけの判断ではなく、実際に骨材の状況を目で見て、触って(握って)確認することが大切です。

杢保:この骨材の粒形評価は何点ですか?といつも質問されますが、林さんと同じ判断ができるようになるまで結構かかりました。

林:骨材と配合計画から自分なりに試験練り結果を予想してて、杢保さんから送られてくる試験練り結果をいつも楽しみにしています。

杢保:試験練り結果報告書で答え合わせをしているというわけですね。最近の結果はどうですか?

林:最近は私が現役だった頃と比べて混和剤の性能が進歩しているようで、理想とするスランプ性状を得るための混和剤使用量が予想と違うことがたまにあります。知識の更新が必要ですね。

杢保:これからも試験練り結果を送り続けますので日々アップデートしていってくださいね!

林:ところで杢保さんは一時期コンクリートとはあまり関係の無い部署に行ってたって聞いたけど、どうしていましたか。

杢保:10年以上前ですが、少しだけマンションの管理会社に所属していた時期がありました。

完成して入居間もないマンションの建物点検をしてた時に「このマンションはできて間が無いのになんでひび割れがあるの?大丈夫なの?」と言われたことがありました。

林:おそらくその方は不安に思われたのでしょうね。新築からひび割れがあって、この先もひび割れが色んな場所で発生するんじゃないかとか、地震が起きた時に大丈夫なんだろうかと。

杢保:そうですね。その通りだと思います。その頃からですかね。不安をなるべく取り除いて「安心」を提供するためにどうすれば良いかを考え始めたのは。

林:その時の経験が今の業務に生かされているというわけですね。

杢保:はい。それまでは「コンクリートは収縮する特性を持っているので、ある程度のひび割れは仕方が無いもの」と思っていましたが、ひび割れを制御して予定外の場所にひび割れを発生させないことの重要性を再認識しました。

林:密実にコンクリートを打設したりコールドジョイントを発生させないことも大事ですよね。

杢保:そうですね。ここ数年はそこに特に力を注いでいます。これまでの工場調査と試験練りに加え、地域の職方さんたちを集めてコンクリート工事に関する周知・検討会を行なったり、打設立会指導、コンクリート打設状況のリモート確認も行っています。

林:良い取り組みですね。これからも安心して住み続けられるサーパスマンションを提供してくださいね。微力ながら協力させていただきます。

杢保:お客さまはマンションを購入しても建設途中は仮囲いの外から眺めることしかできません。だからこそ、仕上がった後からでは直接確認することができない部分(躯体)にこだわって、しっかり品質管理を行い、お引き渡し後もずっと安心して暮らしていただけるサーパスマンションを提供し続けます。

本日はありがとうございました。